第47回:機械式駐車場の平面化とは「まちづくり」

はじめに

今あるモノ(建物)を大事にする

機械式駐車場の平面化とは、すなわち“建物を護る”ということです。では、「建物を護る」とは何か。それは、その建物を安全に、そして長く使い続けていくことを意味します。

建物を安全に、長期にわたって使い続けることは、すなわちその建物の“持続性”を保つこと。

そして、持続性が確保されてこそ、暮らしの“安心”が生まれます。

こうした安心の連鎖は、やがて地域の“コミュニティ”の持続につながり、結果として「まちづくり」そのものへと広がっていきます。

作りっぱなし、使いっぱなしではいけない —— 長く使うことに意識を向ける

かつての地域やまちづくりは、土木や建築を中心とした「開発」が主流でした。

新しい建物を建て続けることが、まちを発展させる手段とされていたのです。

しかし、ノムラは考えます。

これからのまちづくりに求められるのは、「新しい建物を建てること」ではなく、すでにある建物を大切に、いかに安全に、そして長く使い続けるかという姿勢です。

自然環境を大切にしながら、人の営みも育んでいく

建物や道路の開発を繰り返すことは、土地の土壌に少なからず負荷をかけ続けます。

一度傷んだ土壌は、生命が宿るような自然豊かな状態に戻ることは困難です。

また、メンテナンスや維持管理の面でも、必要のない交換工事や整備工事が、貴重な資源を無駄に消費してしまう原因になります。

こうした自然環境の視点からも、今のまちづくりにおいては、建物一つひとつを丁寧に維持管理し、過剰な新築や増築を避けて、長く安全に使い続けることが何より重要だと考えます。

循環する社会を維持する

なぜ「既存の建物を長く使うこと」が、現代のまちづくりにつながるのでしょうか?

かつてのまちづくりは、増え続ける人口を受け入れるための開発でした。

人々の生活圏を広げるために、道路・鉄道・建物といったインフラが次々と整備され、地域は拡張されていったのです。

しかし、現在の日本は少子高齢化の進行により、人口は減少傾向にあります。

そうした時代においては、インフラや建物を新たに「増やす」よりも、いかに既存の設備を維持・管理・修繕していくかが、より重要な課題となります。

また、維持が困難なものについては、思い切って縮小・撤去するという選択も必要になるでしょう。

つまり、現代のまちづくりでは「新たに作る」よりも、「今あるものをどう活かすか」が問われているのです。

さらに、都市部では交通網の発達やシェアサービスの普及により、自家用車を所有しない選択が一般化しつつあります。

公共交通機関やシェアカーが定着したことで、かつて必要とされた数の駐車場を維持する必然性は薄れつつあるのが現実です。

とりわけ、1980年代〜2000年代に広がった機械式立体駐車場のように、「ただ車を保管するだけの大掛かりな設備」は、もはや時代のニーズに合わなくなってきました。

このように、地域や街の開発は、建物の新築や道路整備といった“ハード”の拡張から、インフラや建物の適切な維持管理、あるいは選択的縮小といった方向へと転換しています。

それこそが、循環型社会を支えるこれからのまちづくりにとって、最も大切な視点なのです。

循環する社会を支える「建物を護る」という視点

「循環する」ということは、未来に向けて社会全体が安心できる状態を維持するということです。

そして「建物を護る」とは、暮らしと生活を護ること。つまり、永続性を実感できる環境を整備し、安心を生み出すということです。

建物の保全によって永続性が実感できる――これは、技術によって初めて実現されるものです。

その技術があるからこそ、建物の安全性と持続性が担保され、将来への不安が払拭される。安心が生まれるのです。

つまり、永続性を実感できるということは、不安を解消するための重要な要素なのです。

そしてその永続性を維持し続けるためには、「永続性を支える技術」が不可欠なのです。

ノムラの「マルチステージ」は、永続性を叶える技術である

まず、 機械式駐車場を撤去した後のコンクリートピット(以下「ピット」)は、脆弱な状態になります。 このため、撤去後のピットは補強を行う必要があります。この補強は、単にピット単体の耐久性向上だけでなく、その隣接する建物を護る役割も担っています。

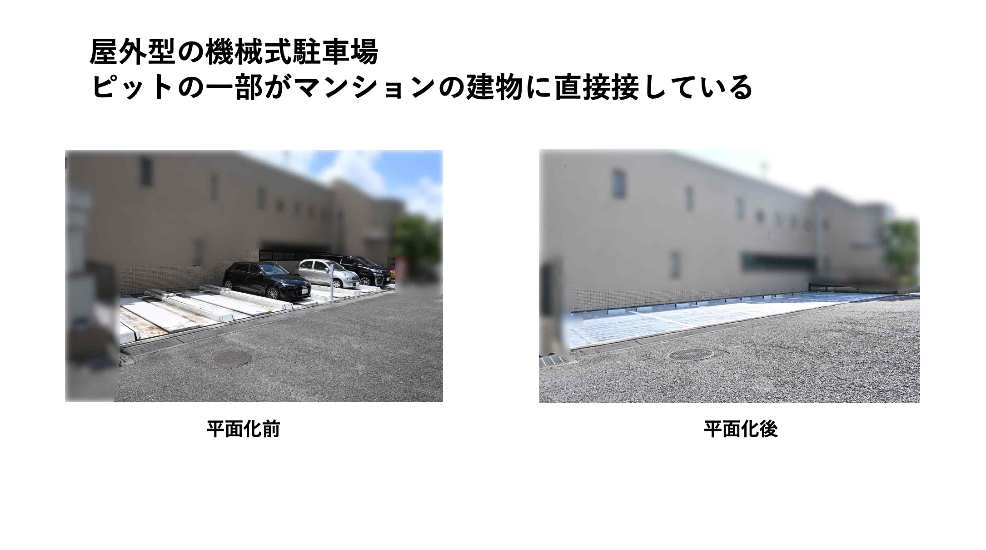

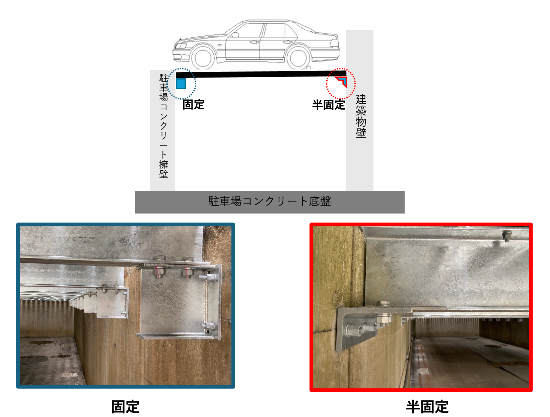

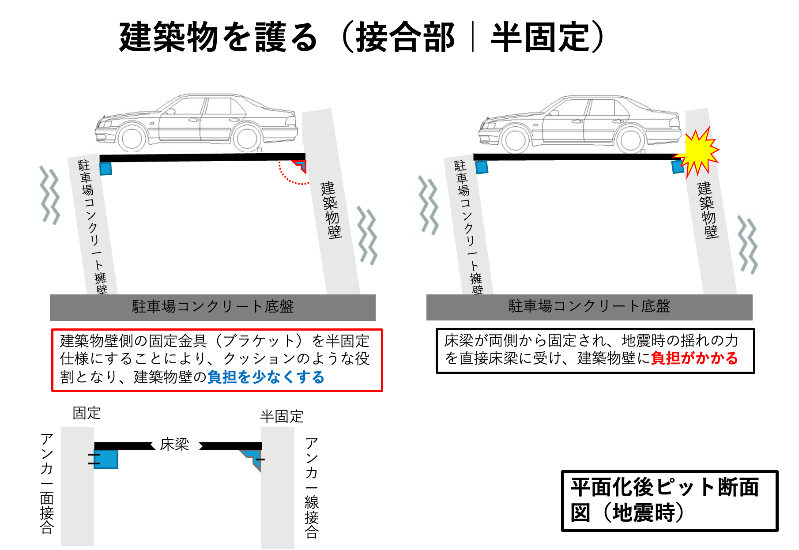

とくに屋外型の機械式駐車場で、ピットの一部がマンションの建物に直接接している場合、地震時(横揺れ)にピットが建物へ衝撃を与え、 建物本体を破損させるリスクがあります。 このような場合には、「半固定工法」を用います。これは建物とピットを完全に一体化せず、ピットの揺れのエネルギーが建物本体に直接与えないように逃がす構造とすることで、 地震の際の衝撃を緩和し、建物を護る技術です。 地震のあとに、駐車場だけが無傷で残り、建物にダメージが及ぶようでは本末転倒です。

(※半固定工法の詳細については 「第27回:建物を危険にさらす機械式駐車場の平面化」をご参照ください。)

屋内型駐車場における安全性と構造強化

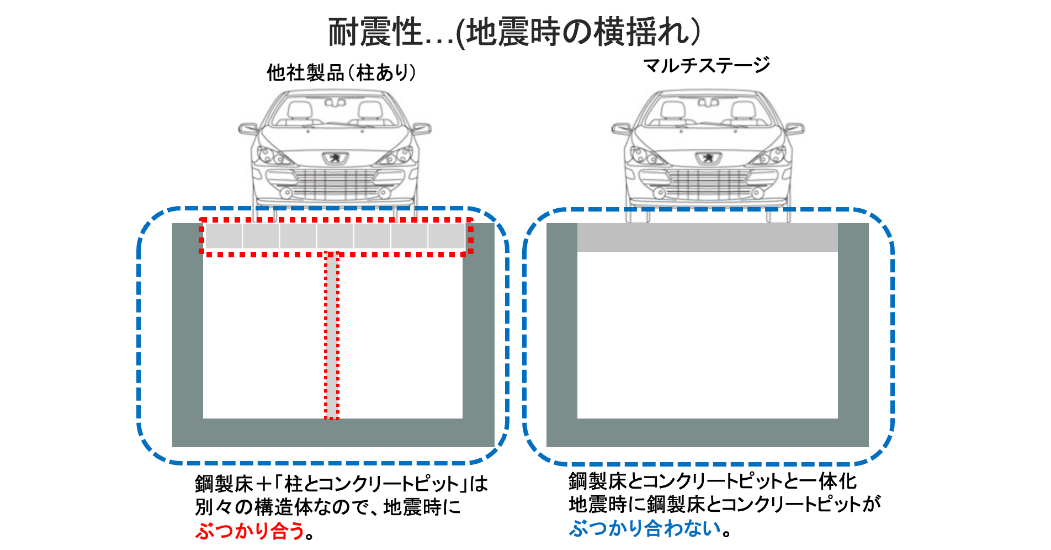

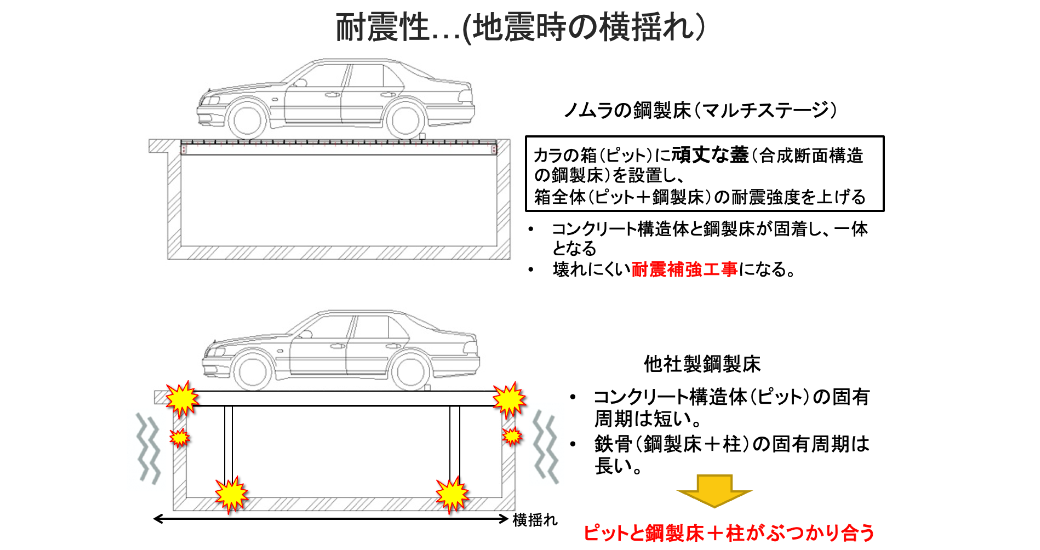

ノムラでは、屋内型の平面化に際して、 ピットと鋼製床を一体化させる構造を推奨しています。 この一体構造にすることで、地震時に「ピット」と「鋼製床」が1つの構造体となり、「ピット」と「鋼製床」の構造体同士のぶつかり合いを防ぎます。さらに「ピット」と「鋼製床」を一体化させる構造は建物全体の耐久性維持にもつながります。

( ※構造の詳細については 「第8回:柱がない平面化|マルチステージの特徴」をご参照ください。)

このように、屋内の機械式駐車場の平面化を行う際は、機械式駐車場だけでなく、建物全体を視野に入れた工法と技術を考慮しなければなりません。機械式駐車場の平面化とは、ただ使われなくなった機械式駐車場を撤去し平面駐車場化するのが目的ではなく、 建物を護ることが平面化の本来の目的なのです。

永続性が安心を生みと未来を明るくする

自分たちの手で維持管理できる「マルチステージ」

仮に鋼製床の一部のメッキが剥げたとしても、市販のメッキスプレー(ホームセンターや Amazonなどで入手可)で補修が可能です。 万が一鋼材が破損したとしても、 使用されている鋼材は汎用の規格材であり、簡単に入手・交換が可能です。また、鋼材に穴開け加工をする必要は一切ありません。専門業者に依頼しなくても、お住まいの地域の工務店に頼めば、取り外しや設置がスムーズに行えます。 極端に言えば、 住民自らでも対応可能なレベルなのです。

つまり、「マルチステージ」は 住民が主体となって、永続的に建物を護っていける構造・設計となっています。

( ※メンテナンスフリーについての詳細は 「第42回:機械式駐車場平面化の注意点|鋼製床のメンテナンスの矛盾」をご参照ください。)

永続性が続けられる事を実感すれば、未来を明るくする

まとめ

「物質的に溺れない」社会へ

今回のコラムでは、建物を護るという視点から、機械式駐車場の平面化の意義を改めて見つめ直しました。

現代の日本は物質的に非常に豊かですが、同時に、モノが過剰に溢れ、過剰に消費・消耗される社会でもあります。

「作っては捨て、作っては捨て」を繰り返す社会では、永続性が育まれることはありません。ましてや、人を騙してまでして売りつける等の行為は有るまじき行為です。

永続性が育まれなければ安心した社会は生まれず、明るい未来も生まれないのです。

だからこそ、いまこそ立ち返るべき時期ではないでしょうか。

日本が古来より大切にしてきた「モノを大切にする精神」に。

そして、自分たちの手で、自分たちの暮らしや地域を護るという意識に。

物質的に溺れてしまってはいけない

現代の日本は物質的に非常に豊かですが、同時に、 モノが過剰に溢れ、過剰に消費・消耗される社会でもあります。

そして過剰に物が溢れた社会では、考える間も無くして新しいものが世に送り出され、建物が新しく開発され、過剰な消費と消耗が加速度的に繰り返され、 物質的に溺れてしまっています。

「作っては捨て、作っては捨て」を繰り返す現代社会では、永続性を続けている為の努力を怠り、不安が募り、安心した社会が作りから程遠いように思います。

安心が生まれなければ明るい循環した社会は築けません。

日本が古来より大切にした「モノを大切にする精神性」に立ち返り、自分達の手で、自分達の暮らしと地域を護る意識が重要なのではないでしょうか。

一級建築士・機械式駐車場開発者

野村 恭三